ブレード考

<デザイン>

同モデルでも個体差がかなりあり、良く言えば手造り感覚がある。また、製造時期により外形や研削の仕方に差異が見られる。パンフレットの写真は初期のデザインである。

手元にある6010は中期(1976年)の1丁と後期(1978年)の1丁だが、ブレード形状は似ているもののかなり異なる。

初期のブレードはパンフレット図にあるようにリカッソ部分(ブレード切削面の根元部分)に角のある仕上げだが、後に角のないなめらかな仕上げになる。直角部分があることでの応力集中→破断を嫌っての改良だろう。

パンフレットでは、sharpened fales edgeとあるが、物が切れる状態にまで偽刃に刃付けされたものは見たことがない。ただ、購入後、刃付けをしたければ難しくない程度まで研削はされている。お好みでどうぞということだろう。米国の場合、偽刃を研いであると州によっては法規制の対象になるようだし、シャープな偽刃というのは、一般的な使用では案外危険なものだ。

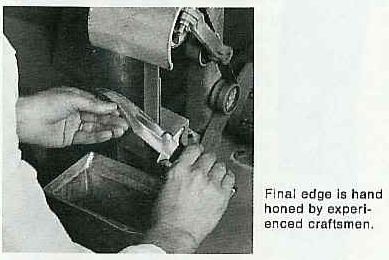

本刃のほうは、工場出荷段階ではまったくもって鈍角な刃付けであり、自分で研がなければ使えない。したがって、パンフレットにある、刃付け工程のエキスパートが云々、はいささか実態を伴っていない。ストックが厚く、フラットグラインドで、エッジのキワも厚めなので、初期は鈍器の様相を呈する(殊に6010は)。相当荒い使い方を想定しているようでもある。

フィレナイフを除いて、これらのナイフに共通するのは、ブレード(ストックだけでなくグラインドも)が肉厚な点で、もちろんこれにより頑丈なのだが、一方で物を切る際にはその能力をスポイルしてしまうし、重量が増すのも考えものである。デザイナーが在世であればその意図を聞いてみたかった点だ。

1/4インチ厚のブレードというのは、オリジナルのボウイナイフからの伝統と言えばそうとも言えるし、Randallナイフの影響もあったのかもしれない。強度を重視しました、薄いのが良ければキッチンナイフをどうぞ、と言われれば、それまでの話であるが。

個人差はあるが、米国ではユーザーの使い方はかなり荒いようで、刃先の折れた修理依頼品が頻繁にメーカーに送られてくるというのは、かつてよく聞いた話である(要するに何かをこじり開けるのに使ったりする)。そしてまた、それでも実用性を取って、あくまで刃先を薄めにしていたBuckは一本筋が通っていると思ったりもしたものだ。

6010から6030までの刃長を5.5インチから6インチに設定したのは、実用ナイフとして妥当な線と思われる。

<素材>

ナイフに同梱されていたパンフレットによると、modified 440 Series stainless steelで造った、とある。440A/B/Cのたぐいで、元々はベアリング用の鋼材、ナイフに使い始めたのはGil Hibbenで1960年代半ばくらいからだったようだ。今となっては刃物用ステンレス鋼としては一般的な選択だが、当時としては新しめの採用という感じだろうか?

私の知る限りでは、440Aなのか、Bなのか、Cなのか、特注鋼だったのか特定できる情報はない。使用して得られる印象としては440Cのような気がするが、よくわからない。適正な熱処理がなされた場合、440A、440B、440C、その他を使用感から識別するのは難しい。

S&Wは、当然ながら鉄鋼材料についてはかなり融通が利いたはずだから、あるいは特注の鋼材を使用していた可能性はある。

<加工>

Bowie 6010、Outdoorsman 6020、Survival 6030の刃は鍛造、その他は削り出しと、やはりパンフレットには記されている。前述したGil Hibbenが440Cを使い始めたときは、適当なサイズ厚さの材が供給されていないため、丸棒なりから鍛造で造らざるを得なかったが、高炭素高合金ステンレス鋼の鍛造は個人レベルでは困難をきわめたようである。そしてまた、その苦労のわりに、温度管理の不良による品質の問題も発生した。Gil Hibbenは望むサイズの鋼材が入手できるようになってからは鍛造はやめたはずである。

この点、S&Wにはノウハウも設備もあることから、鍛造ナイフを造るということには意味があったものと思われる(後にS&Wはゴルフの鍛造アイアンにも手を出したが、型鍛造の金型、外注品だったようだが、に問題があり、結果は思わしくなかったようである)。

もともとS&Wは拳銃分野でも鍛造にこだわりのあるメーカーであった。パンフレットにはエアハンマーで鍛造する様子が載っているが、型鍛造なのか自由鍛造なのか、私には判断がつかない。銃器製造においてはふつうは型鍛造なので、そのやり方を使ったとも想像できなくはない。生産総数が1モデルあたり15,000丁前後だが、この数量で金型を誂えてペイするのかどうかの判断になるのかな?

鍛造の対象になる比較的大型のモデルは、ストックの刃厚が約6ミリとかなり厚いので、鍛造による工程の省力化(切削工程が楽になる)は多少はあったかもしれない。パンフレットの記述によれば、

-The larger blades for Bowie,Survival,and Outdoorsman knives are forged to induce a grain structure that imparts exceptional edge-holding capability.

-Hand forging gives maxmum strength to S&W blades.

とあり、一般的な、いわゆる鍛造刃物のアドバンテージが得られることも当然ながら狙っていたと思われるが、鍛造するモデルが限定的だったのは、小型のモデルでは工程上のメリットは薄かったからだろうと思う。

いずれのモデルも最終的には磨き仕上げとされた。今日のカスタムナイフのような隙のないミラー仕上げではない、バフホイールでの角のダレた磨き、磨き仕上げは七難隠す、ではないが独特の魅力がある。440Cの磨き仕上げというと、やはりGil Hibbenを連想してしまうが、60-70年代アメリカンナイフの黄金時代という感じである。

<熱処理>

手持ちの情報ではここはまったく詳細がわからない。熱処理についてもS&Wの得意分野であったとしても、銃器と刃物では処理も全く異なるような気もする。使用感では、

・硬度はそれほど低め設定ではないが粘りは十分ある

・手持ちの2本でバラツキを感じない。切れ味刃持ちに問題を感じない

・研ぎ味はやはりシンプルな炭素鋼に敵わない

個人的には、ステンレス系鋼材の刃物は主にダイヤモンド砥石で研ぐため、そしてまた高番手の仕上げもかけないので、ステンレスだから研ぐのが大変ということはないが、カエリを取り去るのは多少コツが要る。

画像のソース

http://smith-wessonforum.com/smith-wesson-knives-collectables/106690-s-w-knife-brochure.html

追記

Texas Ranger Bowieの販促ブローチャによれば、鋼材は440Aと明記されている(forged stainless 440A steel blade)のに気付いた。他モデルも同様と見ていいだろう。

俗に440C鍛造と言われているオールドS&Wナイフだが、ここに至ってようやく440Aであることを確認できた(フォーラムの書き込みは2012年だが、ずっと見逃していたことになる)。

440Cの誤解の元は、S&W自身がレギュラーモデルのブローチャでぼかしていたことはもちろん、オールドS&Wナイフの実際の研ぎ感、使用感が「440Cっぽい」ところであろう。私は同じようなGil Hibbenのボウイナイフで1970年頃の440Cのものを所有している(サブゼロ処理も施された、おそらく理想に近い熱処理を施されたカスタムナイフである)が、それと比べても違いを体感できない。

440Aと440Cの差異は含まれる炭素量の多少で、その加工のし易さから安価なモデルでは440Aが採用され、あるいは強度が要求される大型ナイフにも440Aが用いられる。

実のところ、適切に熱処理された場合には440Aと440Cの違いを体感することは難しいのだが、熱処理が適正ではなかった、安価なナイフの悪いサンプルが440Aの悪評価につながっているのである。逆に言えば440Cであったとしてもその処理が適切でなければ所期の性能をはたらかせることはできない。